Mission

“ひとの智恵を蓄積・継承・進化”させるソフトウェアで学ぶ人を継続的に支援し、学ぶ人と指導者が共に成長する喜びを経験できる世の中を実現します。

当社は医療関連ソフトウェアの設計・開発・販売を主な業務としています。当社代表取締役である田中雅人は放射線技師として20年近く大学病院の臨床現場に従事してきました。その経験から、臨床・教育現場に密着したシステムの設計・開発を得意とします。

これまでPET健診センター予約管理や業務支援システム、医学画像教育システム(F.MILS)、胸部X線画像読影教育コンテンツ、MRI検査支援システムなどの開発実績があります。

特に福井大学医学部様と共同研究・開発中の「医学画像教育システム(F.MILS)」、「臨床実習支援システム(F.CESS)」は、複数の関連大学、関連診療科 、関連企業様と連携しながら、医学科だけではなく看護、放射線領域にも広まっています。

Our Story

実践的運用の中で培ったノウハウ を活かすことを強みとして事業を展開し、福井大学からベンチャー認定を受け新たな一歩を踏み出しています。

当社代表である田中雅人は 、 2005 年光産業創成大学院大学に入学、翌 2006 年に光産業創成大学院大学発ベンチャーとして、「常に最先端(cutting edge)を」との想いで、株式会社システムエッジを起業しました。

福井大学病院勤務のころから、医療情報システムのあるべき姿求め、我々が実現するシステムの目的は 、学ぶ人と指導する人がともに成長できる喜びにあると考えました 。

福井大学様との共同 研究・運用において、基礎・臨床の学生教育からスタッフ教育、遠隔教育支援まで幅広く携わっており、実践的運用の中で培ったノウハウ を活かすことを強みとして事業を展開しています。

2018年には、医療教育現場に寄り添うソフトウェア技術を研ぎ澄ませたいとの想いから、社名を株式会社日本医学教育技術研究所に変更し、翌年福井大学からベンチャー認定を受け新たな一歩を踏み出しています。

COMPANY PROFILE

会社概要

| 社名 | 株式会社日本医学教育技術研究所(略称:JMET) |

| 代表取締役 | 田中雅人博士(光産業創成) |

| 本社所在地 | 〒910-0016 福井県福井市大宮1-4-6 フォートコート 501 |

| 設立 | 平成18年(2006年)2月9日 |

| 資本金 | 6,048万円 |

| 事業内容 | 電子計算機および機器の開発並びにソフトウェア開発、技術ノウハウの提供に関するコンサルティング、書籍・雑誌の出版および販売 |

| 取引先 | 福井大学、岐阜大学、富山大学、大阪大学ほか |

| 特許 | 第6751890号 学習管理プログラム、学習管理装置、学習管理システム及びデータ構造 第6754113号 学習管理プログラム及び学習管理装置 |

| 受賞歴 | 2021年:CyPos賞 日本放射線技術学会 2008年:Cyber Rad賞 日本放射線技術学会 2004年:Certificate of Merit RSNA2004 2002年:Certificate of Merit RSNA2002 1998年:Certificate of Merit RSNA1998 1989年:論文賞 日本医用画像工学会 |

| 学術実績 | 学術実績マイポータル |

interview

代表取締役 田中雅人

「正常」を学び、仲間と得た喜びを皆様に

~Mr. Chest(胸部X線画像読影学習リソース)との出会い~

田中さんは、元々は放射線技師として臨床現場に居られたそうですね。

はい、放射線技師になって約20年間、何万枚と言う「胸部X線画像」を撮影してきました。患者さんからは”ありがとう”と言われ、医療に携わる充実感がありました。

では順調な20年間だったのですね。

それが、充実感を感じつつも、”何か足りない”、そう感じていました。

単純胸部X線画像検査担当の時、毎日、機械のように撮影する日々を送る中で、正直、あまり楽しくありませんでした。出来上がった画像を確認するのも、①肺尖が欠けていないか、②側胸部肺が欠けていないか、③肋骨横隔角(CPアングル)が欠けていないか程度で”評価”していました。

自分のやった”仕事”の「胸部X線画像」について、それ以上の説明をすることができなかったですし、今から思えば正しく「画像評価」できていただろうかと思います。

転機があったのですか?

はい。あることをきっかけに”説明”できるようになりました。診療情報として「合格」か「不合格」かを、自信をもって”説明”できるようになり、場合によっては異常も発見できました。

自分のやった仕事を「説明」できることが、こんなにも楽しいことかとびっくりしました。

何があったのですか?

はい。「Mr. Chest」との出会いです。その出会いがきっかけになり診療情報として「合格」か「不合格」かを自信をもって”説明”できるようになり、場合によっては異常も発見できました。

自分のやった仕事を「説明」できることが、こんなにも楽しいことかとびっくりしました。

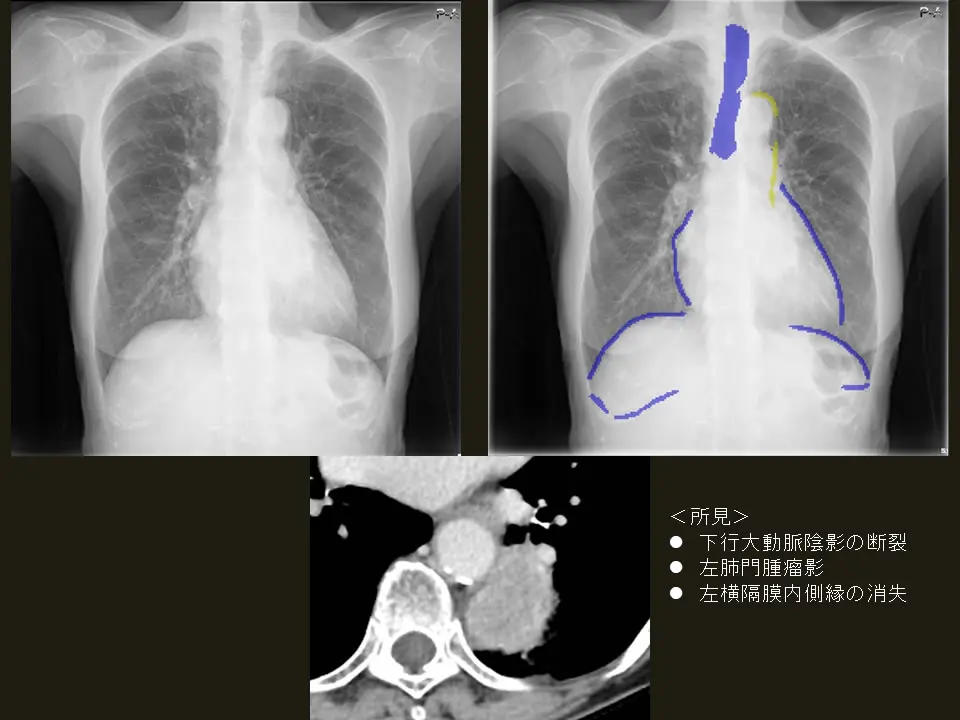

「Mr. Chest」は、伊藤春海先生(福井大学名誉教授)が開発された”胸部X線画像読影”学習法で、その中心的概念が左図に示す「統計的所見MAP:Mr. Chest」です。

図「Mr. Chest」(左)と胸部X線画像の例(右)

胸部X線画像のスケッチですか?

ぱっと見、そのように見えると思いますが。まず、方眼紙に書かれていることに着目してください。実際には、数十枚の正常胸部X線画像上の重要ポイント(数千点)を伊藤先生が計測して、その平均値で書かれた”所見地図”です。従って”統計的”という言葉が入っています。

この”地図”のお陰で、今は、正常胸部X線画像を”説明”できるようになりました。

素人目にはアナログなスケッチとしか見えず、申し訳ないですが、どういうことか”説明”してください。

はい。「Mr. Chest」で勉強すると正常胸部X線画像の各所見を、”各所見形成に関わる解剖構造を使って、構造的に言葉で表現”できる技能を獲得できます。そうすると、まずは自分自身が”納得・実感”できます。その実感を背景に「納得できる所見」と「納得できない所見」を自信をもって他の医療従事者の皆さんと共通言語で情報共有できるようになります。

「Mr. Chest」で勉強すると、ひとつひとつの所見に納得できるんですね。

納得できるからひとに説明できるし、後輩を指導できる。その納得には、”喜び”がくっ付いてきます。

その”喜び”が伝搬する経験をしました。後輩が喜ぶと、こちらも嬉しくなります!!

「所詮、正常でしょ。面白くないよ」

「正常なんて、みんな同じだし、病気を見つけるのが仕事なんだから正常なんて勉強したくないよ。」

という意見があります。実は、かく言う私もそうでした。

『正常(既存構造)はメカニズムで支えられており、疾患によりそのメカニズムが崩れることで異常として現れる』(伊藤春海)

その正常のメカニズムを学ぶのが「大切」だと教えられました。

なるほど、正常を知れば、異常、すなわち病気が分かると。

そうです。目から鱗でした。

「病気」を説明するのためには、「正常」を説明できることが最も早道なのです。

素晴らしいですね。それで、診療放射線技師のお仕事が充実されていったのですか?

いえ、その時にはすでに辞めて、システム関連の仕事をしていました。診療放射線技師の時に経験していたら、今取り組んでいるシステムを生業にすることは無かった思っています。

でも逆に今は、自分の体験をシステムの力で広げたいと強く思っています。

傍らに居る「後輩」を指導できる喜びは大変に大きいものがあります。その”喜び”を広げるICTシステムを通して医学教育を支援し、ひいては医療の発展に貢献したいという想いでJMETを経営しています。

当社のミッションである学びの感動を皆様にお届けしたい。指導する側とされる側が共に成長する機会を提供したいとの想いです。